インバウンド需要とは?今後の展望や課題、取り込むための4つの対策を解説

- #インバウンド

- #プロモーション

- #プランニング

- #データマーケティング

- #ウェブデザイン

- #コンテンツ制作

コロナ禍を経て、2024年の訪日外国人旅行者数は過去最高の約3,687万人を記録し、事業における「インバウンド対策」の重要性が叫ばれています。

しかし、何から手をつけるべきかイメージができず、漠然とした課題を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、インバウンド対策の基礎知識から、具体的なアイデアや対策のポイントまでを徹底解説します。

インバウンド対策における「次の一手」を明確にして、インバウンド需要を自社の成長の追い風にしていきましょう。

いま、インバウンド対策が重要視される理由

政府はインバウンドをどう後押ししている?

企業がインバウンド対策に取り組むメリット

インバウンド対策で注意したいポイント

【全業種共通】対策1.多言語対応

【全業種共通】対策2.キャッシュレス決済の導入

【全業種共通】対策3.無料Wi-Fi環境の整備

【全業種共通】対策4.SNSでの情報発信

【飲食店向け】対策5.写真付きメニューの導入

【飲食店・ホテル・旅館向け】対策6.海外OTA(Online Travel Agent)への登録

【ホテル・旅館向け】対策7.館内での過ごし方の案内

【アパレル・小売店向け】対策8.免税(Tax-Free)対応

【アパレル・小売店向け】対策9.多言語サイズ対応表の用意

ポイント1.外国人旅行客目線でのリサーチを徹底する

ポイント2.「モノ消費」から「コト消費」へ。特別な体験を提供する

ポイント3.「旅マエ」の段階で知ってもらう工夫をする

Q1.インバウンド対策にかかる費用は、どれくらいですか?

Q2.地方の小さなお店でも、インバウンド対策をするべきでしょうか?

Q3.どの国の旅行者をターゲットにすれば良いかわかりません。

観光分野における「インバウンド」とは、「日本にやって来る外国人旅行者」を指す言葉です。

街なかでスーツケースを引く外国人観光客の姿を思い浮かべる方も多いでしょう。

その訪日外国人旅行者を対象として、日本での滞在や消費を快適かつ円滑にするために政府や企業が行うさまざまな施策や取り組みが「インバウンド対策」です。観光業だけでなく、小売業や飲食店、自治体などでも取り組みが広がっています。

コロナ禍が収束し、訪日外国人旅行者数が急回復したことにより、インバウンド対策の取り組みが進んでいます。

2024年の訪日外国人旅行者数は、過去最高の約3,687万人を記録。旅行消費額も、約8兆円で過去最高を記録※しました。

つまり、インバウンドはお客様の数そのものが増えている、成長中のマーケットなのです。

※参照:国土交通省|観光の現状について

今後も訪日外国人旅行者数の増加が見込まれるため、自社の収益機会の損失を防ぎ、マーケットと共に成長を進めるにはインバウンド対策が必須といえます。

最新のインバウンド需要の動向はこちらの記事で解説しています。

インバウンド市場の盛り上がりは、国を挙げた一大プロジェクトでもあります。日本政府は「観光立国」の実現を重要な政策として掲げ、訪日外国人を増やすためのさまざまな施策を実行してきました。

具体的には、「観光立国推進基本計画」を策定し、2030年までに訪日外国人旅行者数6,000万人、旅行消費額15兆円といった高い目標を立てています。

「観光立国推進基本計画」の一環で、政府が実施している取り組みは下記のとおりです。

●ビザ(査証)発給件の緩和

●免税制度の拡充

●観光インフラの整備支援(多言語の案内板、無料Wi-Fiスポット増設など)

近年は、国や自治体主導でインバウンド対策に活用できる補助金・支援制度も拡充されつつあります。事業者としては、この時流に乗り遅れることなく計画的に対策を進めていきたいところです。

まずは、インバウンド対策のメリットや注意点を把握して、取り組む目的を明確化しましょう。

インバウンド対策に取り組むと、下記のようなメリットがあります。

●売上拡大が見込める

●新たな顧客層の開拓ができる

●「グローバルな視点を持つ先進的な企業」としての評価が得られる

人口減少が進み縮小する日本国内の市場だけではなく、世界中から訪れる購買意欲の高い旅行者を新しいお客様として迎えることで、売上拡大や新たな顧客層の開拓につながります。旅行者が帰国後にSNSや口コミで良い評判を広めることで、さらなる顧客獲得に向けたアピールにもなるでしょう。

多言語対応や多様な文化への配慮といった姿勢は、「グローバルな視点を持つ先進的な企業」として評価されるため、結果的に日本国内においても企業やブランド価値の向上につながります。

インバウンド対策を進めるうえで、文化や習慣、言語の違いから生じるトラブルには注意が必要です。

例えば、飲食店であれば、イスラム教徒向けのハラル食やベジタリアン(菜食主義者)向けのメニューには細かい配慮が求められます。また、言語が通じないことによるコミュニケーション不足は、サービスの誤解を招いたり、お客様を不安にさせてしまったりする原因にもなりかねません。

これらの注意点は、文化・習慣の違いをスタッフ間で共有したり、翻訳アプリなどを用意したりすることで事前に対策ができます。

記事の後半でご紹介するアイデアを参考に、自社サービスにあう対策を取り入れていきましょう。

ここからは、明日からでも始められる具体的なインバウンド対策を、業種別にご紹介します。自社の状況に合わせて、取り入れられそうなものから実践してみてください。

旅行者は、母国語で情報が得られることで安心感を得られます。Webサイトやメニュー、店内の案内表示など、まずは簡単な英語から少しずつ対応を始めましょう。

海外では、日本以上に決済のキャッシュレス化が進んでいます。クレジットカードはもちろん、中国で主流の「Alipay」や東南アジアで普及している「GrabPay」など、ターゲット国にあわせた決済手段を導入することが機会損失を防ぎます。

地図検索やSNS投稿など、旅行者にとって通信環境は命綱です。店内で無料Wi-Fiが使えることは、お店選びの際の大きな決め手にもなります。

英語のハッシュタグ(#japantravel #tokyofood など)を付けてお店の魅力を発信しましょう。美しい写真や動画は、言葉の壁を越えて世界中の人々にアピールできます。

外国人旅行客の集客手法や成功事例は、こちらの記事で解説しています。

【関連記事】インバウンド集客完全ガイド|すぐ始めたい6つの方法と成功事例

外国人旅行者にとって、日本の「食」は旅の楽しみの一つ。その期待に応えるための工夫として、「言葉がわからなくても、安心して注文できる環境」を整えましょう。

具体的な方法は下記のとおりです。

● 写真付きメニューの導入

● ピクトグラム(絵文字)によるアレルギーや肉の種類の表示

● 海外でよく使われているグルメサイトや予約サイト(例: TripAdvisor, Yelp)にお店の情報を登録

料理の写真やピクトグラムの表示があれば、どんな食べ物なのか一目で理解でき、注文のハードルが劇的に下がるでしょう。

また、海外でよく使われているグルメサイトや予約サイトにお店の情報を登録しておくことで、そもそもお店を見つけてもらう機会を増やすことができます。

飲食店はもちろん、ホテルや旅館などの宿泊施設でも、「予約のしやすさ」は重要です。

飲食店なら、海外でよく使われているグルメサイトや予約サイト(例:TripAdvisor, Yelp)、宿泊施設なら海外OTA(例:Booking.com,Agoda)に登録をしましょう。そうすることで、24時間365日、世界中からの予約を受け付けることが可能になります。

文化の違いによるトラブルを防ぐためには、館内での過ごし方を案内することが重要です。例えば、大浴場の入り方やゴミの分別ルール、非常口の場所などを、多言語やイラストで説明した案内シートを部屋に用意しておきましょう。

さらに、周辺のおすすめ飲食店マップを多言語で作成するなど、一歩踏み込んだ情報提供は顧客満足度を大きく高め、良い口コミにつながります。

アパレルや小売店にとって、インバウンド対策のゴールは「買い物の楽しさを最大限に引き出し、購入につなげる」ことです。言葉や文化の壁を取り払い、お客様がストレスなくショッピングを楽しめる環境を整えることが、売上アップに直結します。

そのための最も効果的な施策の一つが、「免税(Tax-Free)対応」です。消費税が免除されることで、購入の強い動機付けとなります。免税店であることを示すステッカーを店頭に貼り、手続きの仕方をわかりやすく案内しましょう。

国によって異なる服や靴のサイズを併記した「多言語サイズ対応表」を用意するのも、親切な対応です。

さらに、「日本製」「職人の手作り」といった商品のこだわりやストーリーを、簡単な英語のPOPやリーフレットで伝えることで、単なる「モノ」以上の価値を感じてもらい、購買意欲を刺激することができます。

インバウンド対策の成功事例は、こちらの記事でご紹介しています。

【関連記事】インバウンド対策の成功事例5選|飲食店や自治体などでの成功法則とは?

さまざまなインバウンド対策を見てきましたが、ただやみくもに実行するだけでは、大きな成果につながらないこともあります。

ここからはインバウンド対策の成果を上げるために、「リサーチ」「体験価値の提供」「事前の情報発信」という3つの軸に絞って、取り組みのポイントを解説します。

インバウンド対策を成功させるには、「相手を知ること」つまり外国人目線での徹底したリサーチが重要です。

「外国人旅行客」と一括りにせず、まずはどの国・地域からの旅行者をメインターゲットにするかを決めましょう。

国が違えば、文化や好み、価値観、そして日本に期待することも全く異なります。

例えば、地域ごとの傾向の違いとして、下記のような傾向があります。

ターゲット国を決めたら、彼らが普段どんなSNSを使っているのか、どんな情報に興味を持つのかを調べましょう。日本政府観光局(JNTO)の公式サイトでは、国別の訪日旅行に関する詳細なデータやレポートが公開されているので参考にしてみてください。

このように、リサーチに基づきターゲットに響く商品やサービス、情報発信の方法を考えることが、成功への最短ルートといえます。

「特別な体験(コト消費)を提供すること」も重要です。最近の旅行者のトレンドは、単に有名なブランド品などを買う「モノ消費」から、その土地でしかできないユニークな体験をする「コト消費」へと大きくシフトしています。旅行者が求めているのは、SNSで自慢できるような、心に残る思い出なのです。

それをふまえて、自社サービスに「コト消費」の視点を取り入れられないか考えてみるのも良いでしょう。「コト消費」の例は下記のとおりです。

このように、自社の商品やサービスに「体験」という付加価値をプラスすることで、お客様の満足度は飛躍的に高まり、結果として客単価の向上や、他社との強力な差別化につながります。

旅行者が日本に来る前の「旅マエ」の段階で、お店や商品の存在を知ってもらう工夫も重要です。多くの外国人旅行者は、自国にいる間にインターネットやSNSを駆使して、訪問先や体験したいことを入念にリサーチし、旅の計画を立てています。

「旅マエ」の段階のアプローチ例は下記のとおりです。

良い商品やサービスを用意していても、知ってもらえなければ集客につながりません。地道な情報発信は、未来のお客様を呼び込むための大切な準備といえます。

最後に、インバウンド対策でよくある質問をQ&A形式でご紹介します。

A1:一概には言えませんが、無料で始められることもたくさんあります。

例えば、お店のSNSアカウントで英語のハッシュタグ(#japantravel など)を付けて情報発信したり、無料の翻訳アプリを使って簡単な接客ツールを用意したりすることは、今すぐ無料で実践できます。

小さなことから始めて、効果が見えてきたら、有料の多言語メニュー作成サービスや、キャッシュレス決済端末の導入などを検討していくのがおすすめです。

A2:はい、ぜひ取り組むべきです。

最近の外国人旅行者は、東京や大阪といった大都市だけでなく、日本の地方ならではの自然や文化体験を求める傾向が強まっています。むしろ、地方の小さなお店だからこそ提供できる、アットホームな雰囲気やユニークな体験が、旅行者にとって大きな魅力となる可能性があります。

SNSなどを活用して地域の魅力を世界に発信することで、大きなビジネスチャンスを掴めるかもしれません。

A3:まずは、日本政府観光局(JNTO)が発表している「国籍/月別 訪日外客数」のデータを見て、現在どの国からの旅行者が多いのかを把握するのが良いでしょう。

2024年時点のデータでは、韓国、台湾、中国、香港、アメリカなどからの旅行者が特に多くなっています。そのなかから、自社の商品やサービスに興味を持ってくれそうな国を選んだり、競合がまだあまり注目していない国を狙ったりするなど、戦略的にターゲットを考えてみてください。

本記事では、インバウンド対策の基本から具体的な実践方法、そして成果を上げるポイントまでを網羅的に解説しました。

まずはSNSで英語のハッシュタグを付けて投稿する、店頭に簡単な英語の案内を貼るなど、自社でできることから一つずつ始めてみましょう。

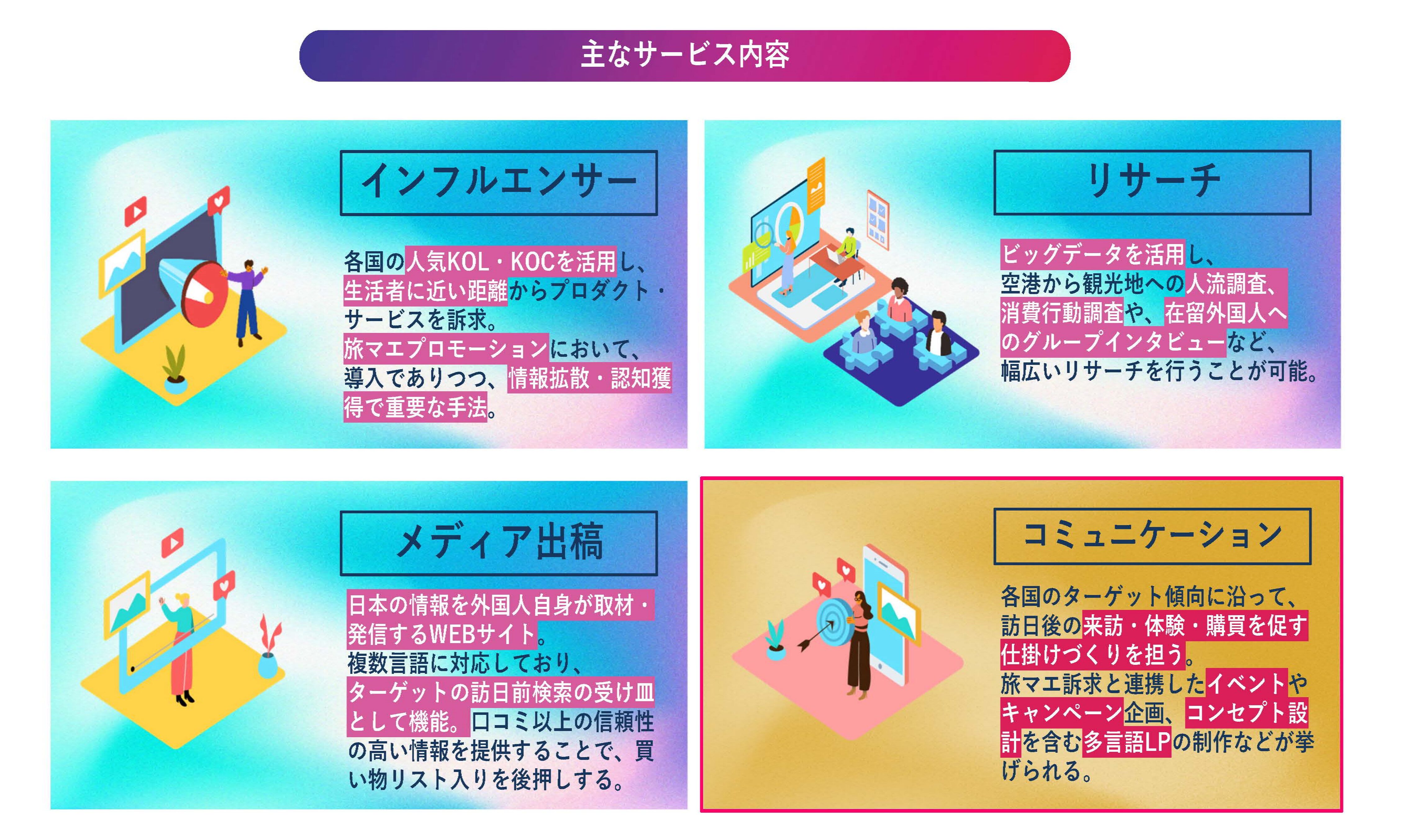

もしも訪日外客向けのブランディングやプロモーションにお困りなら、プロに相談するのも一手です。販促マーケティングを熟知した企画会社「スコープ」と、グローバルツーリズム市場に精通した「グローバル・デイリー社」が仕掛ける、メディア戦略と連動したプロモーション戦略を提供します。

訪日外客向けのブランディングをご検討中なら、まずはお気軽にお問い合わせください。専門のディレクターが、丁寧にヒアリングさせていただきます。

\ 訪日外国人観光客向けプロモーションの運用・伴走型ソリューションサービス /

>>> 「INBOUND CROSS(インバウンドクロス)」の詳細はこちら <<<

※本記事で記載している製品名・サービス名・キャラクター名および関連する知的財産権は、各権利所有者に帰属します。