【未来からほめられるアクション5】 生物多様性について考えよう

2025_SCOPEカレンダー連携コラム

私たちスコープグループは、社会課題の解決を目標に「発想力と実現力で、未来からほめられる仕事を。」というパーパスを掲げ、ワクワクが持続する社会の実現をめざして企業活動を推進しています。グループのPRツールとして頒布した「2025年スコープカレンダー」では、毎月、サステナブルな記念日をピックアップし『未来からほめられるアクション』と共にご紹介しています。

カレンダーと連携した今回のWebコラムでは、国連が定めた5月22日の「生物多様性の日(International Day for Biological Diversity)」についてご紹介します。この日は、ケニア ナイロビを開催地をとする1992年の国連環境計画(UNEP: United Nations Environment Programme)で採択された生物多様性条約の締結日を記念したもので、毎年、共通のテーマに沿ったイベントやキャンペーンが世界各地で実施されます。

■国際生物多様性の日について

今年の世界共通テーマは「”Harmony with nature and sustainable development”(自然との共生、持続可能な未来へ!)」です。国内では、J-GBF2030(2030 Global Biodiversity Framework:生物多様性枠組実現日本会議)関係の諸団体が、5月22日を中心に全国各地で各種イベントを開催します。その内容は、ビジネスパーソン向けのセミナーから、ファミリー向けの自然観察ツアー、動物や昆虫の観察展示などまで、幅広いものとなっています。どの催しも、「国際生物多様性条約の日」を機に、野生生物の保護、生物の多様性の保全、絶滅危惧種などの問題を周知することが目的です。

■過去50年で加速した生物多様性の危機

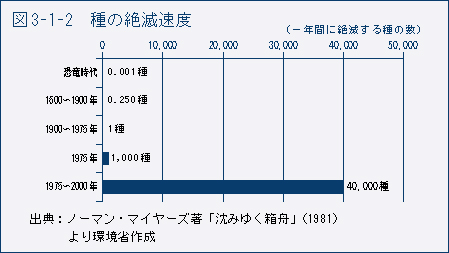

長い地球の歴史の中で過去に5回、大量絶滅の危機がありました。6600年前の恐竜の絶滅は5度目の危機にあたります。そして現在、人間活動が原因となり6度目の危機を迎えています。かつてない大きな危機に瀕しています。生物が絶滅していくスピードは過去と比べると桁違い。1900~1975年が1年あたり1種のペースで絶滅していたことに対し、1975年~2000年では1年あたり4万種もの生物が絶滅しています。

引用:環境省 『平成22年度 環境白書』 種の絶滅速度https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h22/html/hj10010301.html#n1_3

(絶滅の危機が深刻なラッコ、スマトラオランウータン、イリオモテヤマネコ、ジュゴン)

国際自然保護連合(IUCN:International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)は絶滅の恐れがある野生生物を一覧にした「レッドリスト」を作成し、現状を把握しています。2024年7月時点の「レッドリスト」では、存在が確認される野生生物約212万種のうち、約16万種が絶滅危機と評価付けされており、中でも深刻視される絶滅危惧種は約4万種に及びます。

日本では環境省が2020年に「環境省レッドリスト2020」を公開し、絶滅危惧種3716種の種名を発表しました。リストは定期的に更新され、最新版となる「第5次レッドリスト」は2025年から公開開始となっています。絶滅危惧種の数という指標はとても啓発に富んでおり、野生の種を救うために残された時間が少ないことを私たちに教えてくれます。

野生の動植物の減少の原因はさまざまですが、人口増加に伴い人間活動の規模が大きくなることで、直接的あるいは間接的な原因となっていることは事実です。日本でも、自然を再興し生物多様性の損失を食い止めるための法整備が進んでいます。

■人間の生存基盤は生物多様性に支えられた生態系

ところで、当ページをご覧の皆様は、なぜ生物多様性が大切なのか、思い至るところはありますか? 答えは、「生物多様性基本法」の前文に記されています。

「人類は、生物の多様性のもたらす恵沢を享受することにより生存しており、生物の多様性は人類の存続の基盤となっている。また、生物の多様性は、地域における固有の財産として地域独自の文化の多様性をも支えている。」(平成20年施行 生物多様性基本法 前文より)

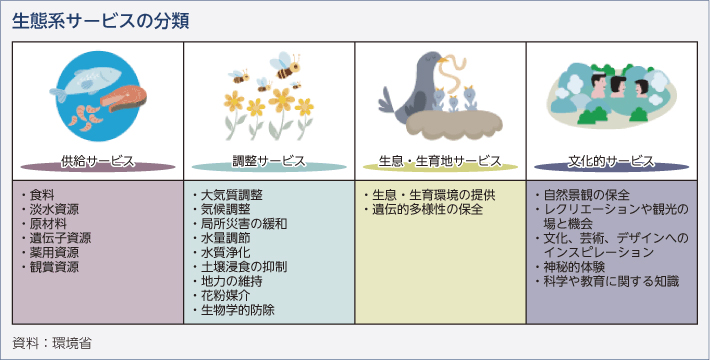

引用:環境省「生態系サービスの分類」https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/zu/h25/html/hj13010204.html

基本法の前文にある「多様性のもたらす恵沢」の内容を具体的に示したものが上の図です。私たち人間の暮らしは、「生態系サービス」の上になりたっています。

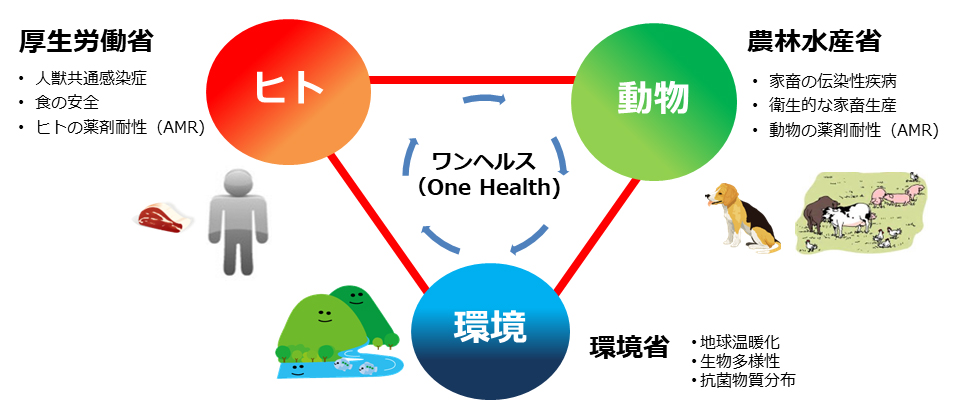

引用:厚生労働省「ワンヘルス」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172990.html

生物多様性が失われると、生態系のバランスが崩れ、人類の経済活動の基盤を揺るがすだけでなく、災害や感染症発生のリスクが増え、気候変動にも悪影響を及ぼします。コロナ禍以降は、人、動物、環境の健康は三者一体であることを言いあらわす「ワンヘルス」という概念がいっそう重要視されるようになりました。

1.動物と人間、環境の共生をイメージする

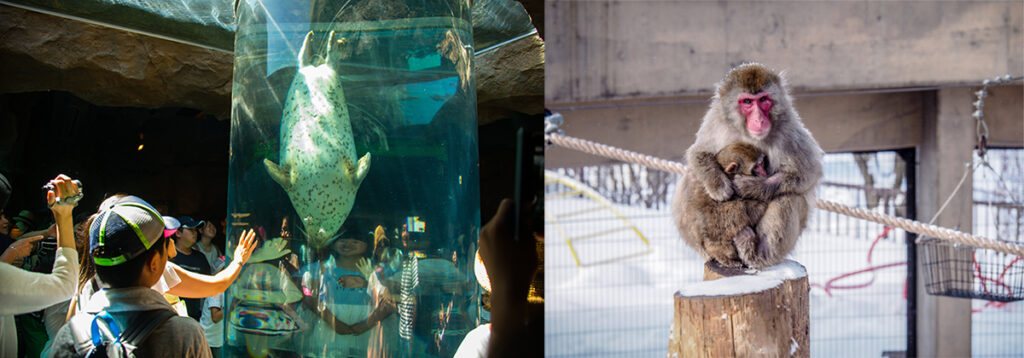

行動展示で一躍有名となった北海道 旭川の旭山動物園は、動物と人間との共生を考えるヒントを私たちに与えてくれました。皆さんが家族や友人と近隣の動物園を訪れる際は、囲いの中にいる動物たちの幸せを想像してみてください。

人間はこの50年間、動物との共生を忘れてはいなかったでしょうか。そして、トラやゴリラといったスーパースターが絶滅危惧種であることを知り、驚くのではないでしょうか。動植物園では環境学習のプログラムが豊富です。参加の折に触れ、「ワンヘルス」の図を思い出し、人間、環境、動物の共生について考えてみましょう。

北海道旭川市 旭山動物園の行動展示

2.スーパーでは環境ラベルがついた商品を探す

左から有機JASマーク レインフォレスト・アライアンスマーク バードフレンドリーマーク

MEL(マリン・エコラベル・ジャパン認証)・MSC海のエコラベル・ASC認証

スーパーで食品を買うとき、環境ラベルを参考に購入品を選ぶことで生物多様性を守ることに貢献できます。子どもたちはカッコいいマークが大好きですから、家族で楽しみながら、上に紹介するマーク付きの商品を探してみてください。

また、環境ラベルがついていなくても、地場で獲れた野菜や魚を食べることで、地域の生物多様性を守っている農業従事者・漁業従事者を支援することにつながります。

3.アメリカザリガニやミドリガメは責任をもって飼う

アメリカザリガニやミドリガメ(アカミミガメ)は、子どもたちに大人気のペットです。しかし、 2023年6月より「特定外来生物」に指定され、今や、生態系にとって脅威となる存在でもあります。家庭でペットとしてこれらを飼う際は、最後まで買う約束をしましょう。野外に放つことはNGです。

4.田植えや稲刈りを体験

田植えや稲刈りといった人気のアクティビティを体験できる場の一つが、里山ボランティアです。里山は、人間と自然の間に存在する重要な緩衝地帯であり、そこには多種多様の動植物が生息・自生しています。田畑や湿地の手入れ、スギ・ヒノキなど人工林の間伐などの活動は多種多様な動植物に出会える場です。複雑な生態系がどうやって維持されているのか、生物多様性を維持するためには何が大切なのか、私たちにヒントをくれるでしょう。

5.自宅の庭やビオトープを登録して世界に貢献

庭造り、ビオトープが趣味の人は、生物多様性の維持に貢献できるチャンスです。今、日本はG7の一員として、世界的な枠組みの中で、2030年までに陸と海の30%以上を自然環境エリアとして保全するという目標を掲げています。現在、日本国内の陸地20.5%、海域13.3%を保護区域として保全しており、今後は国立公園などの保護区域を広げ、さらに企業や生活者個人が所有する敷地面積を積み上げて、合計30%をめざします。個人宅の庭やビオトープといった狭い敷地も交際的データベース「OECM」に登録でき、日本国内のみならずグローバルに社会貢献できるのがポイントです。 人間活動の基盤は生物多様性に支えられた生態系です。私たちスコープグループの経済活動もまた隅々にまで生物多様性により育まれた生態系に支えられていることを強く意識し、未来からほめられる仕事の実現をめざして企業活動を推進していきます。