【未来からほめられるアクション12】 インクルーシブな社会を創る

2025 SCOPEカレンダー連携コラム

私たちスコープグループは、社会課題の解決を目標に「発想力と実現力で、未来からほめられる仕事を。」というパーパスを掲げ、ワクワクが持続する社会の実現をめざして企業活動を推進しています。グループのPRツールとして頒布した「2025年スコープカレンダー」では、毎月、サステナブルな記念日を紹介し『未来からほめられるアクション』を提案しています。

カレンダーと連携した今回のWebコラムでは、国連が定めた12月3日の「国際障害者デー(International Day of Persons with Disabilities)」についてご紹介します。

1992年に国連総会で制定されたこの記念日は、障がいの有無にかかわらず、すべての人が尊重され、平等に社会の一員として活躍できるインクルーシブ社会の実現を目指すものとなっています。日本は2014年に批准し、以降、国内の法整備が急ピッチで行われています。

記念日に行われるイベントと社会参加の促進

国連は毎年「国際障害者デー」のテーマを設定しており、2024年は「インクルージョンの力:障害者の完全な社会参加を目指して」が掲げられました。また、記念日には世界各地で、障がいのある方の権利啓発や社会参加促進を目的としたイベントが開催されます。

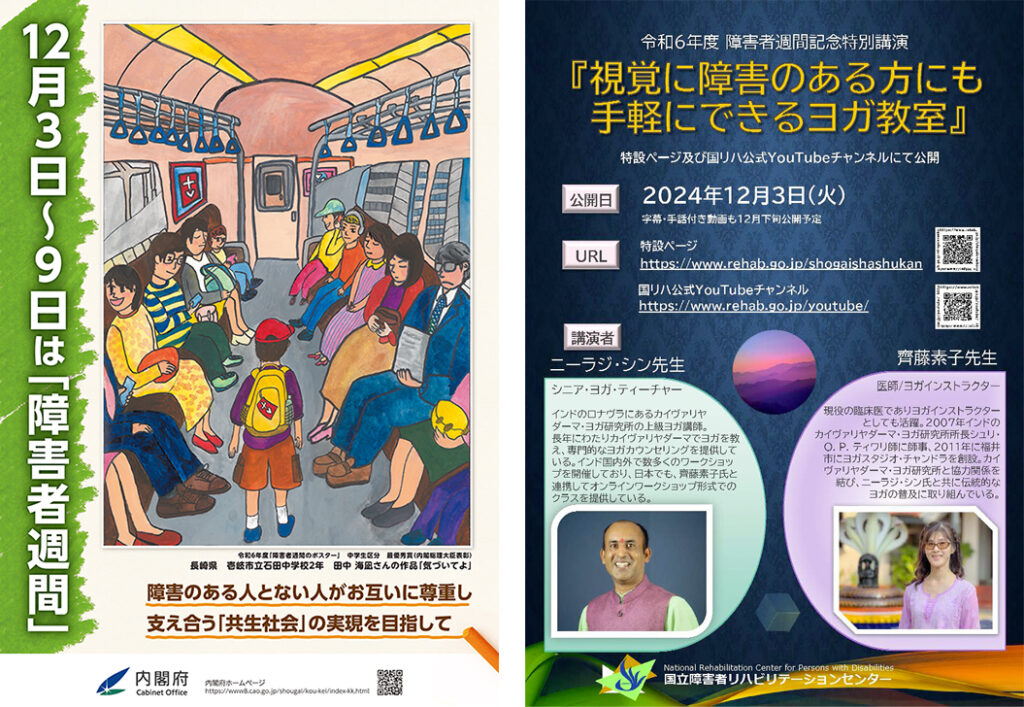

日本では国際障害者デー単独のイベントというよりも、毎年12月3~9日を「障害者週間」 として、政府・自治体・企業・大学・市民団体が連携して多様なイベントを展開しています。

たとえば、内閣府では障害者週間のポスター・標語コンクール表彰式、シンポジウム、パネル展示などの啓発イベントを行っています。国立障害者リハビリテーションセンター(東京都狭山市)では、障害者週間記念事業としてシンポジウムや展示会が実施され、2024年はヨガ教室が開催されました。

障害者権利条約とSDGsの関係

国連が2006年に採択した「障害の権利に関する条約(障害者権利条約)」は、差別の禁止、合理的配慮、アクセシビリティの確保などを通じて、障がいのある方の権利保障と社会参加の推進を加盟国に求めています。障害者権利条約は単なる国際宣言ではなく、法整備や施策の方向性を規定する枠組みとして各国の政策に影響を与えてきました。

一方、SDGsは「誰一人取り残さない」を基本理念に掲げ、特に目標4「質の高い教育をみんなに」、目標8「働きがいも経済成長も」、目標10「人や国の不平等をなくそう」などが障がい者の包摂と直結しています。インクルーシブ教育や就労支援、公共空間・情報のアクセシビリティ向上といった取り組みは、障害者権利条約とSDGsの相互作用の下で進められています。

ただし、実施状況は国や地域で差があり、制度設計や資源配分、現場の実行力が成果を左右します。日本でもこれら国際的枠組みを踏まえた制度強化や現場での実践が重要で、政策化と具体的な実行の両輪でインクルーシブ社会の実現をめざす必要があります。

困りごとを抱える人は障がいのある方だけではない

障がいのある方に対する社会的な偏見はなお残っており、安心して暮らせる地域社会づくりには基盤となる組織・体制の整備が不可欠です。

厚生労働省の全国自治体(市区町村ベース)対象の状況調査発表を見てみます。2025年(令和7年)時点の調査(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001457589.pdf)より、障害者相談支援事業の実施は単独・複数共同あわせて100%で、基幹相談支援センターの設置は60%です。2024年(令和6年)時点の調査(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001321707.pdf)より、緊急時の受け入れや体験の機会の提供等の5つの機能を備えた地域生活支援拠点の整備は72.9%となっています。

各種拠点がない市町村もあるようです。こうした格差を放置すれば、将来はどうなるでしょうか。2024年(令和6年)時点の調査(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/seikatsu_chousa_b_r04_02.pdf)より、障がいのある人は日本全国に約1164万人で、日本の人口の9.3%にあたります。2016年の調査(936万人)を上回っており、近年で最多です。

一方、既に超高齢化社会である日本は、国立社会保障・人口問題研究所のデータ(https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/db_zenkoku2023/s_tables/1-1.xlsx)によると、30年後の2055年、65歳以上の高齢者割合は人口の約4割に達する見込みです。

高齢者人口の増加に伴い、障がいのある方の人口も現在より増えていくと予測すると、どうでしょうか。内閣府の年齢階層別の障害者数の調査(https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r07hakusho/zenbun/siryo_01.html#:~:text2)より、高齢者が多いのは「身体障がい」で、2022年実態として65歳以上が71.2%です。主に身体不自由、内部障障害、視覚障害、聴覚・言語障害です。

このように、高齢化と障がいに関する課題が同時に進行することで、移動・情報・雇用・医療・住環境などのインクルーシブ設計の重要性は一層高まります。

この変化は社会設計の見直しを求める規模です。今こそ移動・情報・雇用・医療・住環境などあらゆる場面で多様なニーズを前提にしたインクルーシブな社会を設計する必要があります。段差のない駅、誰にでも読みやすい情報、柔軟な働き方、地域で支え合うサービスなどは、一部の方だけを助けるのではなく、社会全体の暮らしやすさを高めます。

日本では障がいのある方は、以前は専用施設で暮らすことが一般的でしたが、1950~1960年代に北欧で発展したノーマライゼーションの考えを受け、在宅・地域共生をめざす方向へと変わってきました。

近年では、就労制度の拡充やバリアフリー化を目指す中、障がいのある方が一般就労に至るまでの支援や職場環境整備には地域や事業所間で差があるのが現状で、教育面でもインクルーシブ教育の推進に伴う教員の専門性・支援体制の強化が求められています。

■筆談アプリをスマホにインストールする

スマートフォンの手書き入力機能や筆談アプリを活用すると、聴覚障がいのある方とのコミュニケーションがスムーズになります。端末標準の手書きメモ機能や、筆談に特化したアプリなど、オフラインで利用できるものを事前に確認しておくと安心です。選ぶ際は文字の読みやすさ(文字サイズ、コントラスト)や動作の軽快さをチェックしましょう。なお、手話を主に使う方もいるため、筆談が唯一の手段ではない点への配慮も忘れないでください。

■手話を学ぶ

聴覚障がい者とのコミュニケーションでは、これまで筆談が主な手段であり、伝えたいことを要約して伝えることが多くありました。しかし、手話を活用することで、より細やかで豊かな対話が可能になります。手話は感情やニュアンスも伝えやすく、相手との理解を深める大切なコミュニケーション手段です。今後は筆談に加え、手話も積極的に取り入れていくといいですね。

■職場や公共施設のバリアフリー状況を把握する

障がいのある方と楽しい時間を過ごすためには、身近な場所のバリアフリー状況を事前に把握しておくことが大切です。職場や地域でのバリアフリー化や合理的配慮を推進することで、物理的な障壁を取り除けば、障がい者の社会参加が促進されるだけでなく、街全体に多様性を尊重する文化が醸成されることでしょう。

■同行援護で視覚障がい者を支援する

同行援護は視覚障がい者の外出・移動を支援する制度で、安全な移動介助や情報提供を行います。ボランティアで参加する場合は、自治体や福祉団体の研修を受け、必要な資格や登録を確認してください。利用者との事前合意や関係機関との連携も大切です。「ガイド役は難しそう」という先入観を捨て、機会があれば研修会場へ足を運んでください。

■ユニバーサルデザイン、インクルーシブデザインの商品やサービスを探す

日常生活や職場で、障がいのある方を含むすべての人が使いやすいユニバーサルデザインやインクルーシブデザインの商品・サービスを積極的に選ぶことが大切です。例えば、アクセシビリティに配慮したウェブサイトや、わかりやすい案内表示のある施設など、誰もが利用しやすい環境づくりに貢献できます。こうした選択が、多様な人々に優しい社会の実現につながります。

インクルーシブ社会とは、障がいの有無にかかわらずすべての人が尊重され、支え合いながら共に生きる社会です。学ぶ・聞く・実践するといった個人の小さな行動が積み重なれば、職場や教育現場、地域の仕組みを変え、社会の多様性と創造性を高めます。

国際障害者デーは、こうしたインクルーシブ社会の実現に向けて、私たちができることを考え、行動を起こす絶好の機会です。豊かな社会、未来からほめられる会社を目指し、私たちができるアクションを積み重ねていきましょう。 2025年1月から始まり、毎月1回お届けしてきた「未来からほめられるアクション」のコラムも、今回が最終回となります。ご愛読いただき、誠にありがとうございました。コラムでは12の記念日を取り上げましたが、世界にはまだまだ国際デーがたくさんあります。折に触れてそれら記念日の起源や世界の課題を調べてみてください。皆さんの日常の中で、小さな一歩を踏み出すヒントが見つかるはずです。