【未来からほめられるアクション8】 人道的危機について知ろう

私たちスコープグループは、社会課題の解決を目標に「発想力と実現力で、未来からほめられる仕事を。」というパーパスを掲げ、ワクワクが持続する社会の実現をめざして企業活動を推進しています。グループのPRツールとして頒布した「2025年スコープカレンダー」では、毎月、サステナブルな記念日をピックアップし『未来からほめられるアクション』と共にご紹介しています。

カレンダーと連携した今回のWebコラムでは、国連が定めた8月19日の「世界人道デー(World Humanitarian Day)」についてご紹介します。この日は、2003年8月19日にバグダッドのカナルホテルが攻撃を受け、国連イラク事務総長特別代表をはじめとする22名が殉職した悲劇の日です。5年後、国連総会で人道支援従事者に敬意を表する記念日に制定されました。現在は、世界人道デーは、国連人道問題調整事務所(OCHA)によるキャンペーンとして展開されています。

昨年は、国連広報センターからは世界の指導者に、人道のために行動することを求めるメッセージ動画が公開されました。

引用:国連広報センター YouTube「人道のために行動することを:2024年世界人道デー」

https://www.youtube.com/watch?v=KIIbPVgK2cw

日本国内では、外務省が国連や国際機関と連携し、啓発活動を行っています。2024年8月には、日本WHO協会が、世界人道デーを迎えるにあたり、「ウクライナの医療施設の攻撃が『WHOがこれまでに記録した世界規模の人道的緊急事態の中で最悪の数字』であると報告しました。2023年は、医療従事者や患者の死者は 24 人でしたが、2024年は 7 ヵ月半の間の時点で合計 34 人に達したのです。

(出典:世界人道デーの悲惨な節目 : ウクライナの医療施設への攻撃 1940 件記録)

https://japan-who.or.jp/news-releases/2408-14/

■人道危機の定義と、支援を必要としている地域

人道危機とは、紛争、自然災害、気候変動などにより、家を出て家族でさ迷う方、飢えに苦しむ子どもたち、医療を受けられない人々が救援されず取り残されていることを言います。

2025年7月時点では、ウクライナ、パレスチナのガザ地区に関する危機が多く報道されており、困窮する現地の様子が世間によく知られています。一方で、スーダン、アフガニスタンなど危機が長期化している国とその近隣地域は、長きにわたり緊急支援を必要としています。このように、人道危機はグローバルなものとなっており、支援する側も国境を超えた対応を迫られています。

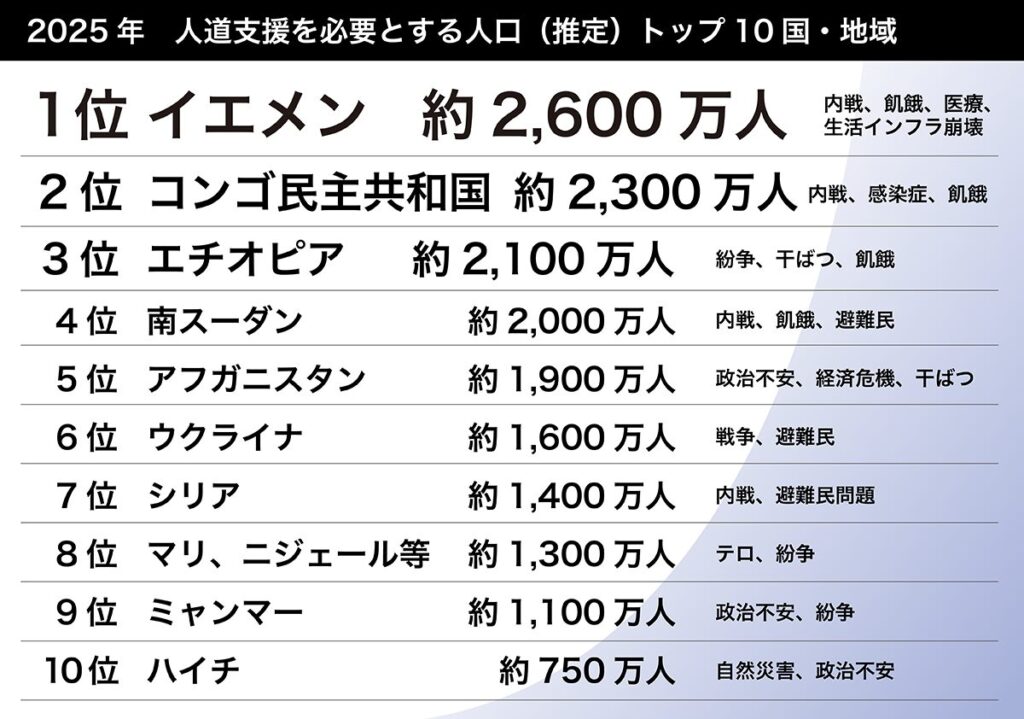

「Global Humanitarian Overview(GHO)」より作成

https://www.unocha.org/events/global-humanitarian-overview-2025

■人道支援団体と日本の役割

それでは、国境を超えたグローバルな人道支援を行っている団体は、どこでしょうか。

現在、国連人道問題調整事務所(OCHA)を中心とした連携の中で、UNHCR、UNICEF、WFPなど活動しています。なお、OCHAの事務所は日本では神戸にあり、2025年大阪・関西万博では国連パビリオンで写真展を主催しており、私たちの身近なところで活動しています。

そして日本政府はUNHCRなどの国連機関に多額の資金を拠出しています。さらに、NGOの支援を目的とした「ジャパン・プラットフォーム(JPF)」を通じて、民間と官の連携を進めています。

日本政府はUNHCRへの拠出を通じて人道支援

■日本人による人道支援の姿

日本という一国としてではなく、個人レベルで世界の人道危機に対して大きな役割を果たした日本人がいます。その中でも、医師・中村哲さんの生き方は、人道支援とは何かを世界中に問いかけるものでした。

中村哲さんは、1980年代からアフガニスタンとパキスタンで人道支援を続けた人物です。診療所に勤務する医師として現地に赴任するも、診療所の外で干ばつと飢餓に苦しむ人々の姿を見て、行動を起こしました。必要なのは医療ではなく、水や食糧だと判断し、独学で土木技術を習得し、自らパワーショベルを操り、現地の人々と共に25kmを超える用水路を建設しました。2019年に現地で凶弾に倒れた後も、中村さんの志は、現地の人々に受け継がれています。

国際的な舞台で制度を動かしたのが、1991年から2000年まで国連難民高等弁務官を務めた緒方貞子さんです。ルワンダ危機やボスニア紛争、アフガニスタンなどで数百万人の避難民支援を指揮し、「難民の母」とも称されました。緒方さんの人道への深い信念に基づくリーダーシップは、今でも国際社会から敬意をもって語られています。

人間の尊厳を守るという信念を貫いた中村哲さん、緒方貞子さん生き方そのものが、私たちに「人道支援とは何でしょうか?」という根源的な問いかけのようでもあります。

人道支援という活動は、「遠い世界の話」と感じる方もいるかもしれません。災害の多い日本では、募金や被災地ボランティアが真っ先に思い浮かぶところですが、個人でもできることは他にもたくさんあります。

■信頼できる団体へ寄付をする

(日本国内で実施されたレッドカップを通じた募金の様子)

当コラム内でご紹介したUNICEF、WFP、JPFといった組織では、支援金を受け付けています。募金という行動はネットを経由すると、心理的なハードルがぐっと高くなりますが、国連WFPが給食を入れるときに使う「レッドカップ」を買うことなら気軽にできるのではないでしょうか。赤いカップを目印に買い物をすることで、海外の子どもたちの学校給食を支援し、飢餓から救うことに貢献できます。

2025年現在、レッドカップ公式サイトで、対象商品が紹介されています。

引用:レッドカップキャンペーン公式サイト

https://www.jawfp.org/redcup/#ac03

■フェアトレード商品を購入する

フェアトレードとは、開発途上国の生産者・労働者の生活を改善するため、コーヒー、バナナ、コットン、お茶などを適正な価格で輸入することを言います。私たちが児童労働や奴隷的労働によって生産されたのではないフェアレード商品を購入することは、生産者の生活を安定させ、経済的な自立を支援することを意味します。生産者の経済的自立は、ゆくゆくは、社会不安を減らして人道危機が発生するリスクを抑制することにつながります。

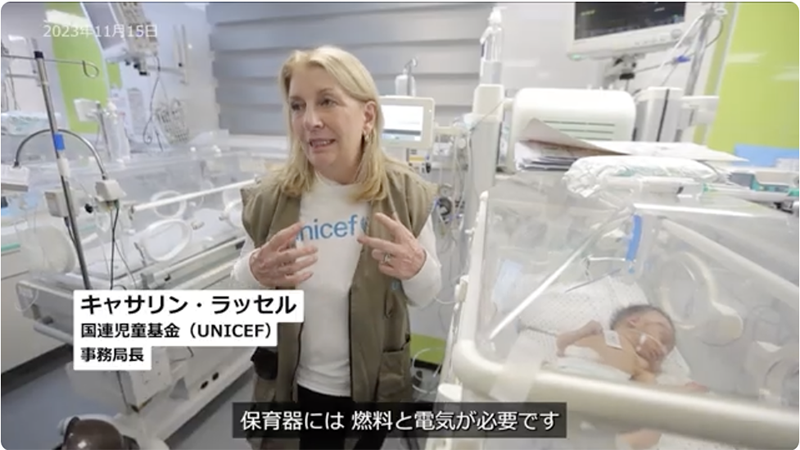

■啓発動画を見て世界の現状を知る

引用:国連広報センターYouTubeチャンネル 「ガザ: 1年が過ぎて」よりhttps://www.youtube.com/watch?v=Cj3HmtX3aFw&list=PLNe0pDYSfDitpHXD5AGgcywEvPG_x8Y1_&index=27

人道支援は、世界のどこかに助けを求めている人がいることを「知る」ことから始まります。国連広報センターのYouTubeチャンネルには、世界人道デーに寄せる国連事務総長メッセージをはじめとし、人道支援に関する短編動画が揃っています。戦争や飢餓などショッキングな場面の中に、人道支援のため奮闘するチームの姿がたくさん映っていますので、ご注目ください。物資を必要とする人々にどうアクセスするか、電気や燃料を確保して医療行為を担保するか、人道のために懸命に行動する姿がそこにはあります。

スコープグループは、広く世界を見ます。世界のどこかで起きている危機は、グループにとっても、社員一人ひとりにとっても無関係ではありません。人道支援の手段は無数にあり、小さなアクションを積み重ねていくことで社会に大きな影響を与えていけると考えます。人道支援とは何なのか? そもそもなぜ人道危機が発生するのか?少しでも予防策となることはないのか?世界人道デーを機に、スコープグループは、一層視野を広く持ち、パーパスで宣言した「ワクワクが持続する社会」の実現のためにアクションを起こし続けます。