【未来からほめられるアクション10】 非常用持ち出し袋を点検する

2025_SCOPEカレンダー連携コラム

私たちスコープグループは、社会課題の解決を目標に「発想力と実現力で、未来からほめられる仕事を。」というパーパスを掲げ、ワクワクが持続する社会の実現をめざして企業活動を推進しています。グループのPRツールとして頒布した「2025年スコープカレンダー」では、毎月、サステナブルな記念日を紹介し、『未来からほめられるアクション』を提案しています。

カレンダーと連携した今回のWebコラムでは、国連が定めた10月13日の「国際防災デー(International Day for Disaster Risk Reduction)」についてご紹介します。この記念日は、1970年に巨大ハリケーンがバングラデシュを襲い30万人もの被害者を出した災害などが背景にあります。防災意識の高まりを受けて、1989年12月の国連総会の決議により、世界各地の人々や社会が災害リスクの軽減にどのように取り組んでいるかを見直す日と制定されました。

災害の危険を完全に排除することはできませんが、原因を分析し被害を軽減する対策を講じることで、地域社会の回復力(レジリエンス:災害や困難に直面しても立ち直る力)を高めることができます。ユネスコ(国連教育科学文化機関)は、災害発生後の対応だけでなく、発生前の予防的な行動に重点を置くことを推奨し、各国の災害や気候変動リスク管理能力の強化を支援しています。国連防災機関「UNDRR」(United Nations Office for Disaster Risk Reduction)も同様の取り組みを推進しています。

■災害大国 日本

日本は長い歴史の中で数多くの自然災害を経験してきました。地震や台風、津波などの大規模な災害が頻繁に発生し、そのたびに多くの人々が被害を受けています。これらの災害によって、地域社会やインフラが大きな打撃を受けることも少なくありません。

水害の脅威は年々高まっており、2018年の西日本豪雨では広島、岡山、愛媛を中心に記録的な降雨による河川の氾濫や土砂災害が発生し、200人以上の死者が出ました。都市部ではインフラが寸断され物流が停止、多くの人が避難生活を余儀なくされました。経済損失は約2.兆円にのぼりました。

また、台風も大型化しています。2019年の台風19号(令和元年東日本台風)では、長野県千曲川の堤防決壊など東日本を中心に甚大な被害が発生し、経済損失は約1.8兆円とされています。河川の氾濫による浸水や住宅被害、90人を超える死者が出たことは、「水害は川の付近で起こる」という先入観が通用しないことを示しています。

地震も忘れてはなりません。2011年の東日本大震災では、マグニチュード9.0の未曾有の地震と津波により災害関連死を含め2万人以上の命が失われました。10年以上経った今も地域によっては復興の途上にあります。この大災害は約16.9兆円もの経済損失をもたらし、日本に自然災害の予測や備えの重要性を改めて強く認識させるほどの衝撃でした。

現在もなお、過去に起きた災害からの復興活動が各地で続けられています。被災地の再建や生活の立て直しに向けて多くの努力が重ねられています。こうした経験を通じて、日本は防災技術や災害対策の向上にも力を入れており、将来の災害に備える取り組みが進められています。

■「仙台防災枠組2015–2030」と世界への貢献

災害リスクの高まりに対応するため、国際社会は防災の枠組みを整備してきました。2015年、宮城県仙台市で開催された国連防災世界会議で採択された「仙台防災枠組2015–2030」は、今後の国際防災の基本方針となる重要な合意です。

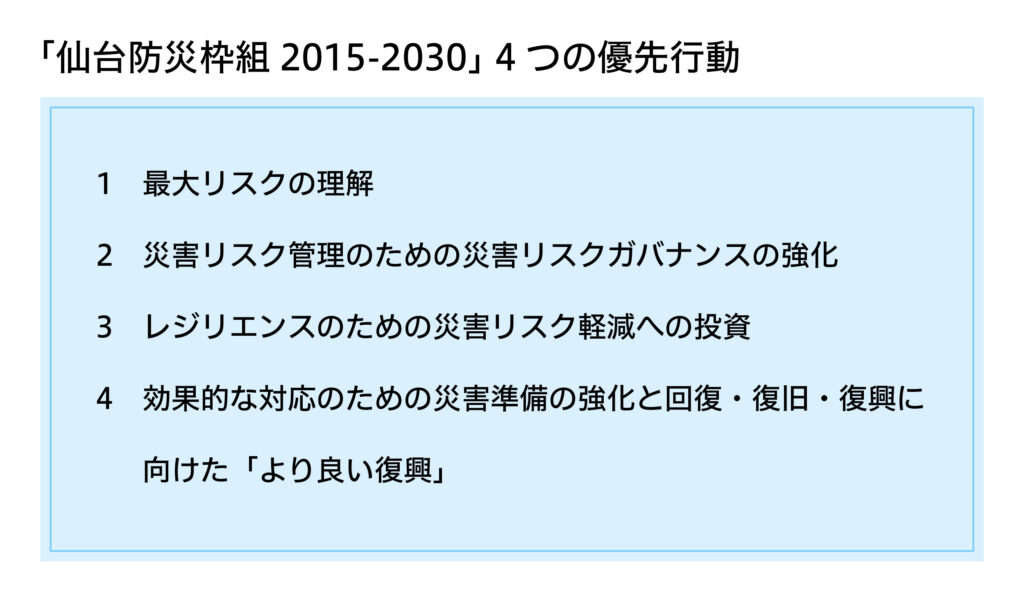

この枠組みでは、以下の4つの優先行動が定められています。

出典 内閣府

特に注目すべきは、「災害は自然現象ではなく、社会の脆弱性によって被害が拡大する」という認識に基づいている点です。つまり、災害そのものよりも、備えの有無や政策の質、社会構造が被害の大きさを左右します。

日本は仙台防災枠組の策定と普及に大きな役割を果たしました。JICA(国際協力機構)や国土交通省を通じて、アジアを中心に地震・津波対策、河川管理、防災教育のノウハウを提供しています。例えばバングラデシュでは、日本の支援により高潮避難センターの整備が進み、多くの命が守られています。

また、日本の「防災文化」は世界各国から学びの対象となっています。

■防災の国際的枠組みとサステナビリティの関係

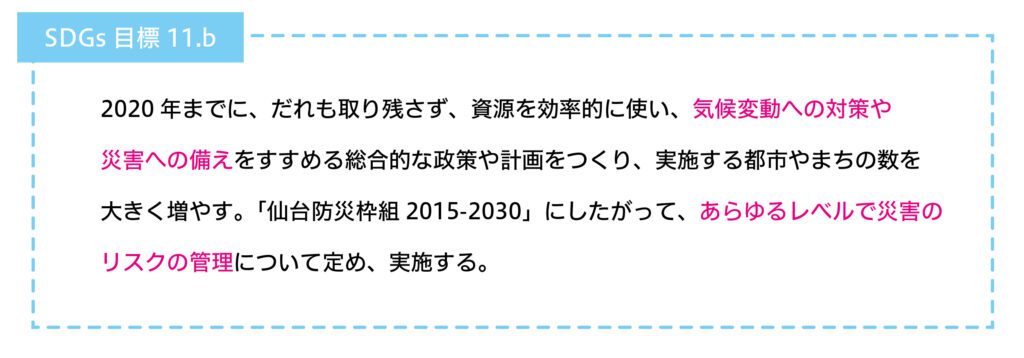

防災は持続可能な社会の実現に欠かせない要素であり、SDGs(持続可能な開発目標)の目標11.bは、災害リスクの軽減と防災能力の強化を掲げる「仙台防災枠組」と深く関連しています。

国際社会は社会のレジリエンスを高めるため、1989年に国連で『国際防災の10年』が採択され、1994年の世界防災会議(横浜会議)、1999年の国連国際防災戦略の創設、2005年の国連防災世界会議(兵庫会議)を経て、2015年には仙台市で第3回国連防災世界会議が開催され、仙台防災枠組が採択されました。中でも、仙台防災枠組には日本の災害経験に基づく知見が盛り込まれており、防災への事前投資の重要性、中央防災機関の能力強化、そして災害発生後のより良い復興への取り組みが示されています。

■日本国内の取り組みと課題

国内では災害のたびに制度や技術が改善されてきました。避難指示の5段階警戒レベル化、緊急速報の自動通知、指定緊急避難場所の周知など、国・自治体・企業が連携して取り組んでいます。

企業でも事業継続計画(BCP)の整備、テレワーク環境の活用、防災備蓄の拡充が進められています。

しかし課題も多くあります。2024年の能登半島地震では、インフラが寸断され孤立する集落が多数発生しました。通信手段の喪失、高齢者の移動困難、災害関連死の発生など、今後の教訓となる課題が浮き彫りになりました。

また、「避難しなかった人」の中には、「過去に何もなかったから」「避難所が不安だから」といった心理的な壁を抱える人もいます。災害リスク情報を受け取っても実際の行動につながらない『認知と行動のギャップ』をどう埋めるかは、日本の防災における重要なテーマです。

防災は行政や専門家の仕事だけではありません。生活者一人ひとりが日常の中で備えることが、命を守る力になります。

■非常用持ち出し袋を点検する

災害時の被害を最小限に抑えるためには、家庭での備えが基本となります。非常食や飲料水、モバイルバッテリー、常備薬、簡易トイレなどは、最低でも3日分、できれば1週間分を備蓄しておくことが望ましいです。また、家族全員で避難場所や連絡方法を事前に確認し合うことも重要です。さらに、家具の固定や窓ガラスに飛散防止フィルムを貼ることで、地震などの際の怪我や被害を減らす効果があります。日頃からの準備が安心につながります。

■避難訓練に参加し、避難場所を確認する

また、地域の防災訓練に積極的に参加し、ハザードマップを確認して避難場所や避難経路を把握しましょう。高齢者や障がいのある方の支援体制についても、日頃から話し合っておくことが重要です。災害時に慌てず行動できるよう、避難時の行動計画「マイ・タイムライン」を事前に作成しましょう。家族や同居者と共有し、避難経路や集合場所、連絡方法を確認しておくことが大切です。

■落ち葉を掃除する

落ち葉が排水溝や側溝を塞ぐと、豪雨時に水が流れにくくなり、洪水や浸水などの水害リスクが高まります。また、落ち葉にたばこの吸い殻が捨てられると、乾燥した葉が燃えやすくなり火災の原因となる恐れもあります。これらの被害を防ぐためには、定期的に落ち葉を掃除し、排水路の詰まりを防ぐことが重要です。地域の安全を守るためにも、日頃からの清掃活動を心がけましょう。

■家具の転倒を防止する

家具の転倒は地震などの災害時に大きなけがや命の危険を引き起こす可能性があります。特に寝室やリビングにある家具は、日常生活でよく使う場所であるため、優先的に転倒防止対策を行うことが重要です。家具の固定具を活用してしっかりと固定することで、地震の揺れによる転倒を防ぎ、家族の安全を守ることができます。日頃からの対策が被害軽減につながります。

防災とは、「災害が来たときのために備える」だけでなく、「よりよい社会を築くための行動」でもあります。災害時には人々の絆や地域のつながり、助け合う力が試されます。備えがあれば多くの命が救われ、復興も早まります。

国際防災デーは、備えと協力の文化を育てる絶好の機会です。遠くの誰かの被災も、明日は我が身かもしれません。その想像力が、私たちに「今できること」を問いかけています。災害に強い、持続可能な社会をつくるのは、私たち一人ひとりの行動にかかっています。