【未来からほめられるアクション6】 地産地消・旬産旬消について考えよう

2025_SCOPEカレンダー連携コラム

私たちスコープグループは、社会課題の解決を目標に「発想力と実現力で、未来からほめられる仕事を。」というパーパスを掲げ、ワクワクが持続する社会の実現をめざして企業活動を推進しています。グループのPRツールとして頒布した「2025年スコープカレンダー」では、毎月、サステナブルな記念日をピックアップし『未来からほめられるアクション』と共にご紹介しています。

グループのPRツールとして頒布した「2025年スコープカレンダー」では、毎月、サステナブルな記念日をピックアップし『未来からほめられるアクション』と共にご紹介しています。カレンダーと連携した今回のWebコラムでは、国連が定めた6月18日「持続可能な食文化の日」(Sustainable Gastronomy Day)」をご紹介します。これは、2016年12月12日の本会議で国連が制定した国際デーで、食の未来を守ることを目的としています。その行動は幅広く、食糧を確保して世界の貧困をなくすこと、生産者とつながり食の安全を守ること、生物多様性を保全し食文化の発展を推進することなど、SDGsの目標の多くに関連します。

現在、ユネスコ(国連教育科学文化機関)、国連食糧農業機関(FAO)、国連総会が中心となり、持続可能な食文化を伝える活動をしています。「持続可能な食文化の日」は、比較的歴史の浅い記念日で、世の中の認知度は低く、記念日関連イベントはまだまだこれからです。

美味しい食事は、私たちの日々の楽しみであり、大切な思い出とも関係があります。「持続可能な食文化の日」をきっかけに、食糧問題について知り、豊かな食文化を守るためにできることを考えてみましょう。

■日本のガストロノミーの現在

「持続可能な食文化の日」は、英語表記のまま読み上げる「サステナブル・ガストロノミー・デイ」という呼び方でも広まりつつあります。「ガストロノミー」は「美食学」という学問の一分野であり、実社会では食文化を通して社会を活性化できる貴重なフィールドとして注目されています。

現在、日本ではインバウンドツーリズムが活況である中、環境省が「食の力を最大活用したガストロノミー・ツーリズム推進事業」を推進中です。インバウンド需要を取り込んで地域への経済波及効果を最大化することを目的としており、外国人旅行客が和食の魅力に触れられるコンテンツが期待されます。食分野でのSDGs達成に向けた、新しい地産地消メニューが登場することでしょう。

食文化創造都市 鶴岡 公式サイト / 大分サステナブルガストノロミー公式サイト

地方でもアクションが起こっています。2014年12月、山形県鶴岡市が日本で唯一「ユネスコ食文化創造都市」として認定を受け、庄内平野で育まれた豊かな和食文化を未来へつなぐプロジェクトを推進中です。大分県では地域独自の食文化を発展させるため、大分サステナブルガストロノミー推進協議会が地元食文化の魅力を発信中です。2023年1月に「Oita Sustainable Gastronomy – Oita,Kyushu,Japan」と題したイメージムービーをYouTubeで公開しました。

■世界の食糧需給と日本の課題

「持続可能な食文化」は、SDGsの複数の目標と関連があります。今回は目標の2番「飢餓をゼロに」に関連する食糧需給の状況を見てみましょう。

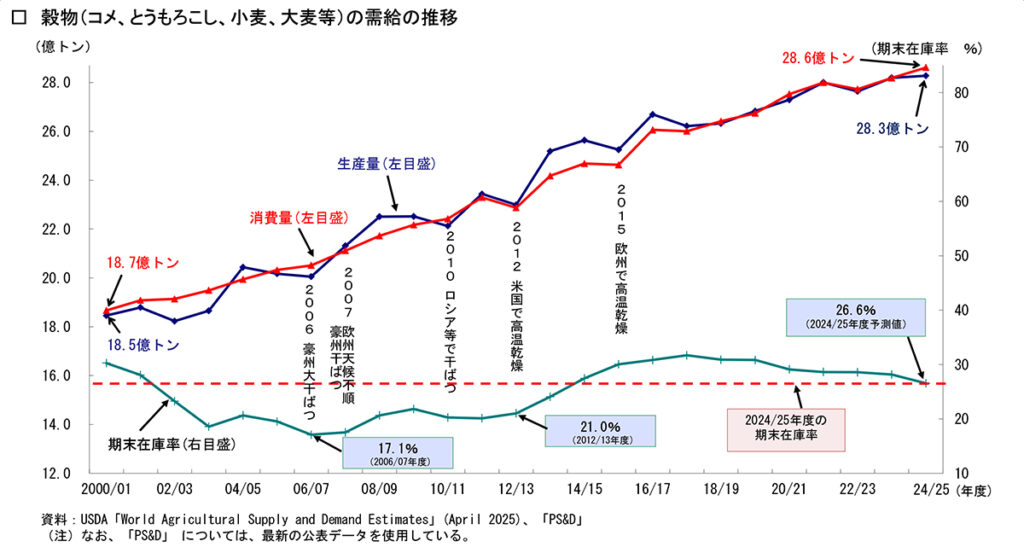

食糧需給は、人口増加を原因とする地球規模の課題です。世界の人口は2024年に82億人に達しました。人口増加の傾向は2080年代半ばまで続く見込みであるため、世界の食糧需給は増産が必要となっています。下のグラフのとおり、消費量が予想通り増加しているのに対し、供給量は不安定です。

農林水産省『穀物の生産量・消費量・期末在庫量の推移』

日本では、戦争や異常気象の影響もあり、食料自給率の低さがいよいよ喫緊の課題となっています。2025年4月からは新たな法律「食料供給困難事態対策法」が施行され、国民の関心も高まっています。

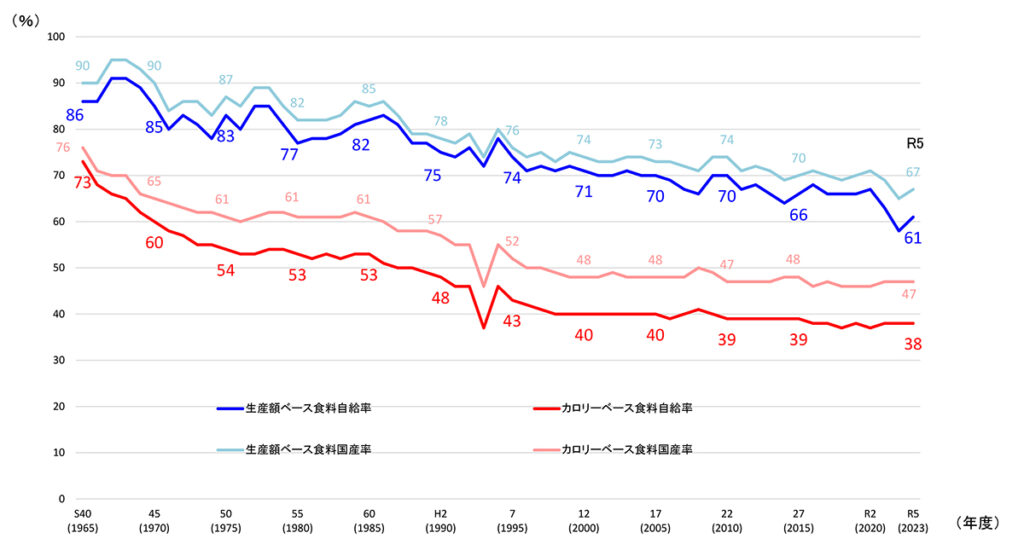

【日本の食糧自給率の推移】

農林水産省 『令和5年度 食料自給率について』https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/attach/pdf/012-9.pdf

食糧自給率には、大きく分けて2つあります。単純に重量で計算する「品目別自給率」と、世界共通のものさしで図る「総合食料自給率」です。後者にはさらに、熱量で換算する「カロリーベース食料自給率」と、金額で換算する「生産額ベース食料自給率」があります。

人間が生きるためには、食べなくてはなりません。そのために自国でどれだけの食糧が賄えているかを知るため、カロリーベース食糧自給率を見てみましょう。上のグラフのとおり2000年以降、40%以下で推移しており、2020年で38%にまで減っています。これはカナダ、オーストラリア、フランスが100%を超える中で異端な数字であると言えます。

■食生活をふりかえる

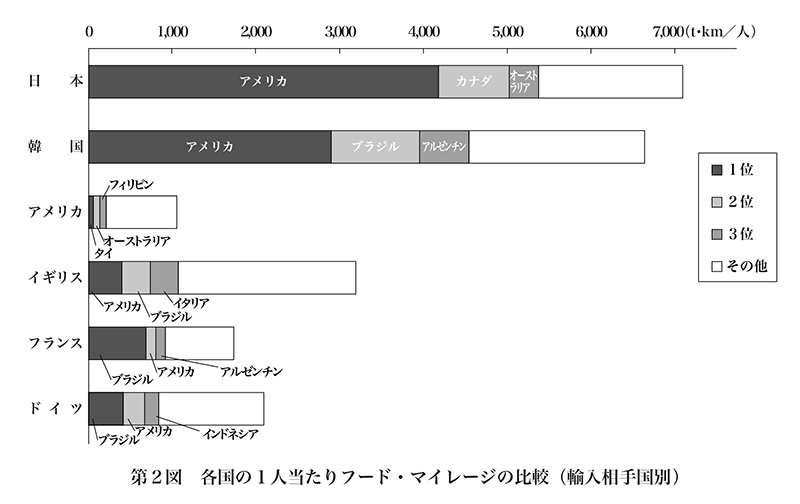

日本の食料自給率を下げている原因は何でしょうか? 直接的な原因としては、食生活の変化が挙げられます。米の消費量が減る半面、小麦粉の消費量が増えました。肉、乳製品の消費も増え、油の原料、家畜の飼料となる穀類の調達を輸入に頼っています。この「輸入」が環境に負荷をかけるものだということは、ご存じかと思います。輸送が環境にかける負荷を示す指標として、「食品の重量×輸送距離」で表す「フードマイレージ」があります。

フードマイレージ 日本は世界でワースト1位

引用:農林水産省「農林水産政策研究所レビューNo11」

https://www.maff.go.jp/primaff/kanko/review/attach/pdf/040325_pr11_03.pdf

日本がワースト1位なのには理由があり、食料自給率が低いうえに、島国であるゆえに輸送距離がとても長いのです。

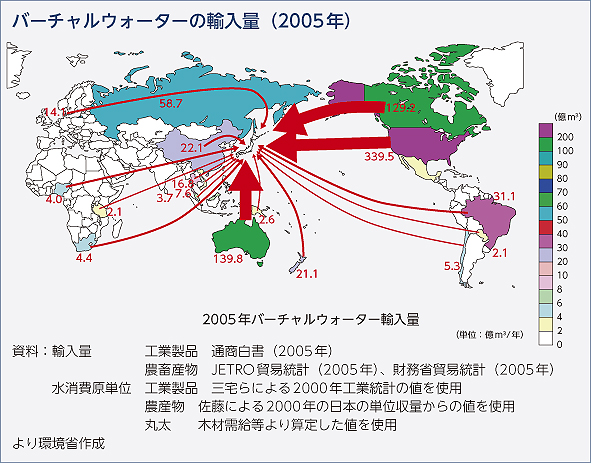

食糧生産に必要な水の量「バーチャルウォーター」

引用:環境省「バーチャルウォーター」 https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/zu/h25/html/hj13010205.html

別の指標として、食料の生産に必要な水を計算する「バーチャルウォーター」も示唆に富んでいます。牛肉1kgを生産するのに、2万倍(20トン)の水が必要です。この大量の水も輸入しているのだという考え方です。

現代人、特に大人はモノの価値を損か得かで判断し、安い輸入商品を購入しがちです。しかしそこで、フードマイレージ、バーチャルウォーターの数字が教えてくれる環境負荷の大きさをイメージすると、おのずと、以下にご紹介する地産地消、旬産旬消のよさが感じられるのではないでしょうか。

1. 直販所で購入し「地産地消」を実践する

持続可能な食糧供給を支える取り組みの中で、代表的なものと言えば、その地域でとれたものをその地域で消費する「地産地消」です。生活者にとっては、生産者の顔が見えて安心です。生産者にとっては、形がいびつな規格外の野菜でも販売できる、流通コストを減らせるなど、メリットがたくさんあります。環境面では、重いものを遠くから運んでこないため、輸送段階でCO2の排出が小さくなるというよさがあります。

スーパーに行った際は、地元野菜を販売する特設コーナーがないか探してみましょう。

2.「旬産旬消」を実践する

生産と消費の場所が近いことでメリットを生むのが「地産地消」だとすれば、生産と消費の時期がマッチしたものが「旬産旬消」 です。旬でない食品は、環境負荷が大きい中で生産された可能性があります。生活者が旬でないものを珍しがって高い価格で買えば、それは経済面ではよい活動ですが、環境面ではどうでしょうか。環境に大きな負荷をかけつつまた生産されるという悪循環が生まれます。栄養満点の旬の食材を、旬の時期に消費する旬産旬消を心掛けましょう。

3.ミシュラングリーンスターのレストランで食品ロスを減らす工夫を知る

世界的に有名なグルメ評価「ミシュラン」に、2021年、新しい基準「グリーンスター」が加わりました。これは持続可能な食文化の推進に力を入れているレストランに贈られるものです。グリーンスターを獲得した店には、持続可能な魚介を使う、無農薬野菜を使う、野菜の端材や規格外のフルーツで作る、間伐材を燃料に使う、生態系を守るニホンミツバチの蜂蜜を広めるなど、ハイレベルな工夫がいっぱいです。美食を楽しみ、美意識が高まり、直観力が養われるならば、より“サステナブルな選択ができる人”に近づけます。

「損か得か」という基準だけではなく、経済、社会、環境という全体を考えてみると、また違った感覚がもてるかもしれません。

私たちスコープグループも、これまでの価値基準にとらわれず、柔軟な思考で豊かな未来を創ることについて考え、アクションを起こしていきます。